このページに記載しているお酒は少量販売の限定品です。

各酒蔵の限定流通ブランドの極一部になります。

数に限りがございますのでご了承ください。

西條鶴(さいじょうつる) : 西條鶴酒造(株) 広島県東広島市西条本町9-173 神戸の灘と京都の伏見と並び 『日本三大酒処』 と呼ばれる東広島の西条酒蔵通りと呼ばれる多くの酒蔵が存在する中のに西條鶴酒造はあります。創業は明治37年ですが、発祥は江戸時代後期の天保年間にさかのぼります。地元産の米と名水天保井水を仕込み水に手造りの美酒を醸しています。 最盛期は3000石(1石=1.8L100本)以上の生産量を誇っていましたが、現在は700石程度を醸しています。ほぼ問屋流通だった商品ラインナップから、婿である 伊野本真彦 専務が限定流通の 「無濾過シリーズ」 を発売開始し、その頃から少しずつ酒質が向上し、近年では 『最近の西條鶴は変わった』という高評価をいただくまでになりました。今後の活躍がますます楽しみです。一般的に言われる広島清酒の特徴は 『軟水醸造法が編み出した、ロあたりが柔らかく、芳醇で旨味に富んだ味わい』 というイメージですが、「西條鶴」 は単に昔ながらの芳醇旨口な酒ではなく、含みの華やかさとキレの良さを追求した味わいになっています。 |

文楽(ぶんらく) : 北西酒造(株) 埼玉県上尾市上町2-5-5 「文楽」を醸す 北西酒造 さまは埼玉県の中央地域(少し東側)に位置する上尾市に蔵があります。上尾市は起伏の少ない平坦な地形で、江戸時代に設置された旧中山道「上尾宿」を起源とする宿場町です。創業は1894年(明治27年)、現5代目蔵元の 北西隆一郎 氏により本醸造を中心とした地元に根づいた経済酒から少量生産・高品質な酒造りに変貌を遂げました。食中酒がコンセプトの 「文楽」 ・ オール県産の原料にこだわったフルーティーな 「AGEO」 ・ リンゴ酸の持つフレッシュな酸味を活かした 「彩來(SARA)」 などを醸しています。 |

北島(きたじま) : 北島酒造(株) 滋賀県湖南市針756 「北島」 を醸す北島酒造さまは滋賀県湖南市にあります。創業は文化2年(1805年)、代表銘柄 「御代栄」 を醸す蔵としても知られています。鈴鹿山系から湧き出る伏水流にて醸される 「北島」 は北島専務自らが醸す入魂の別ブランドとしてにわかに注目を集めています。 「北島」 は全量純米仕込みで、酒米の違い ・ 設計の違い による味わいの差をより明確にお楽しみいただけます。タイプは大きくわけて、燗して旨い 『きもと』 ・ 冷やして旨い 『生原酒』 。「北島」 は “呑めば食べたくなる、食べたら呑みたくなる” 、そんな食中酒を目指して醸されています。今後の活躍が楽しみな近江の地酒です。 |

天明(てんめい) : 曙酒造(株) 福島県河沼郡会津坂下町字戌亥乙2 「天明」 を醸す 曙酒造 さまは福島県会津盆地の西部に位置する会津坂下にあります。創業は1904年(明治37年)、年間700石(平成27酒造年度現在・1石=一升瓶100本)を醸しています。会津の小さな酒蔵で女性杜氏(4代目)が醸しだす 「天明」 というブランドで地酒業界に一躍名を馳せた蔵元です。現在は御子息が5代目が杜氏に就任し若い感性で思い描く酒造りを行っています。 |

武勇(ぶゆう) : (株)武勇 茨城県結城市結城144 (株)武勇は茨城県の西に位置する結城市にあります。結城市は国の重要無形文化財、そして、ユネスコの無形文化遺産にも登録(2010年11月16日)された伝統産業 『結城紬』 の町として知られています。江戸時代末期の1867年(慶応3年、明治の前年)創業の酒蔵です。古い伝統を守るだけではなく、創意工夫と革新性をもって時代に合わせて変化する酒造りをモットーに邁進しています。 |

香露(こうろ) : (株)熊本県酒造研究所 熊本県熊本市中央区島崎1丁目7-20 「香露」 を醸す 熊本県酒造研究所 さまは、日本三名城のひとつ 熊本城 のある熊本市中央区にあります。 創業は1918年(大正7年)、“きょうかい9号酵母” の元株でもある “熊本酵母” 発祥の蔵として大変名高い酒蔵です。 主に熊本県産米を原料に熊本酵母と阿蘇の伏流水で旨口系の日本酒を醸しています。『熊本酵母の発祥蔵としての使命感、 技術を伝え、酵母の価値を守るための酒造り』 をモットーとしています。 |

望(ぼう) : (株)外池酒造店 栃木県芳賀郡益子町塙333-1 「望(ぼう)」 を醸す 外池酒造店 さまは日中全面戦争が勃発した1937年(昭和12年)に創業。 「燦爛」 ・ 「外池」 そして、2012年にスタートした限定流通 「望」 の3つのブランドを醸しています。「望」 は爪先立って遠くに目をやることで嗜好品としての日本酒、文化としての日本酒、そして、明日の日本酒への挑戦と位置づけたブランドです。コンセプトは遥か遠くを見渡せるようなすがすがしい透明感と、芳醇なまあるい甘みをモットーとした食中酒にふさわしい無濾過原酒の純米仕込みです。 ラベルをデザインしたのは広島県在住の藤井一志さん。もともとはグラフィックデザイナーですが、独立してからはコラージュをメインに活動されており、国内外のコラージュコンテストにて多数の賞を獲得されています。水面から水が弾けるイメージに、飛び散るオブジェクトをあしらったデザイン。『望』 の書体は伝統的な筆書体から未来を見据えた新しい形へ進化を遂げたオリジナル書体を表現しています。 |

燦然(さんぜん) : 菊池酒造(株) 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1212 「燦然」 を醸す菊池酒造さまのある倉敷市玉島は、かつて千石船が行き交う備中玉島港町として繁栄した昔の問屋街の一角にあります。創業は明治11年、数多い酒の中にあって一段と輝く素晴らしい酒であるようにという願いから 「燦然」 と名付けられました。別ブランド 「木村式奇跡のお酒 ・倉敷小町」 も含め年間600石(平成27酒造年度現在・1石=一升瓶100本)を醸しています。 菊池杜氏兼社長は倉敷管弦楽団の指揮者であり、倉敷音楽協会会長も務める地元では有名な音楽家の顔も持っています。そんな音楽好きが講じ酒造り期間中はモーツァルトの曲を蔵中に響かせながら仕込みをしています。 ラベルデザインは東京の タイラーデザイン事務所 杉本氏に依頼し、エッジの効いたシャープなきらめきを表現したラベルデザインとなっています。 |

飛良泉(ひらいずみ) : (株)飛良泉本舗 秋田県にかほ市平沢字中町59 「飛良泉」 を醸す飛良泉本舗さまは秋田県南西部に位置するにかほ市にあります。にかほ市は江戸期に仁賀保氏の城下町・羽州街道の宿場町・北前船の寄港地として繁栄した地です。蔵は海岸から50m程の街道沿いあり、室町時代足利義政が京都の東山に銀閣寺を建立する3年前の1487年(長享元年)に創業、東北で最も古い(全国でも3番目)老舗蔵です |

基峰鶴(きほうつる) : (合)基山商店 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦151 (合)基山商店は佐賀県の東端、福岡県との県境の基山町に蔵があります。基山町は福岡市へのベッドタウンとなっていて、隣接する鳥栖市とともに九州の陸上交通の要衝の地でもあります。創業は大正9年、佐賀背振山系を主峰とする九千部山・基山(きざん)より湧き出る伏流水と基山の豊かな自然の恵みを生かし、旨い酒を飲ませたいという一心で酒造りを行っています。銘柄の 「基峰鶴」 は、国の特別史跡基肄(きい)城がそびえ立つ基山の山懐を悠然と舞う鶴の優美な姿から名づけられています。 |

|

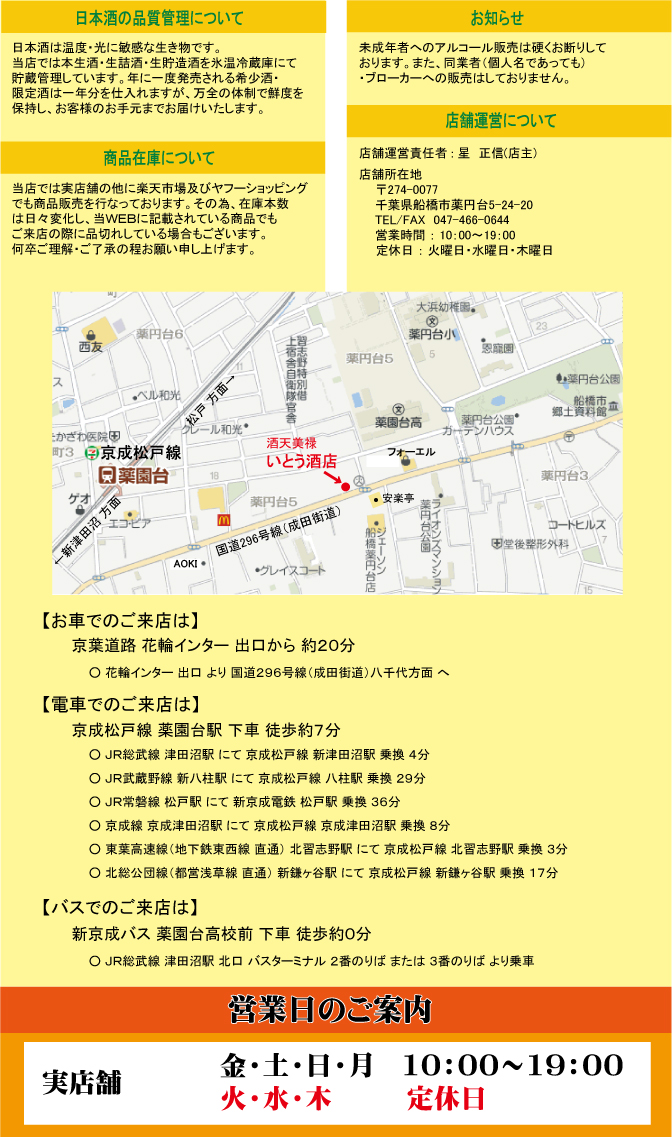

千葉県船橋市薬円台5-24-20

TEL/FAX 047(466)0644

販売責任者 いとう酒店 店主 星 正信

連絡先 E-mail: itosaketen@oanastar.com